インプラント治療の

概要・流れ・リスク・費用

オールオンフォー(All on 4)については

「オールオンフォー(All on 4)のページ」にて詳細をご確認ください。

インプラント治療とは?

インプラント治療とは、歯を失った部分に人工の歯根を埋め、その上に白い被せ物をして歯を復元する治療です。

- インプラント症例写真

-

Before

Before After

After Before

Before After

After Before

Before After

After - 施術名

- インプラント

- 治療費用(1本あたり)

- 420,000円~993,000円

- リスク

- 神経損傷による痺れ等、血管損傷による出血、インプラントの動揺・脱落のリスクがあります。

当院が目指す審美レベルと治療の特長

以下はどちらもインプラントの治療後写真です。あなたはどちらがより美しいと思いますか?

当然多くの方が「Bの方が美しい」と答えるはずです。被せ物がしっかり歯茎に収まっている歯のほうがやっぱり美しいですね。「歯が浮いていても構わない」なんて思う変わり者は…まずいないでしょう。

インプラント治療において最も審美性を左右する要因とは「歯と歯茎の境い目」です。当院は、その「境い目」に加え、最終補綴物(被せ物)の美しさ、そして数か月という長い治療期間に使う「仮歯」の美しさすら極限までこだわります。

審美性の極限追及には代償が伴います。その代償とは治療回数の多さです。あらゆる工程で完璧を目指すゆえどうしても工程は複雑化し、治療回数が増えます。インプラント治療の通院回数は平均3~4回と言われていますが、当院はその2倍以上、9回です。良いか悪いかは患者さんが決めることですが、「審美性をとことん追求するゆえ通院回数が多く、患者さんの負担が多い」ことが当院のインプラント治療の特長です。

インプラント治療の流れ

審美性を徹底追及する当院の治療工程は極めて複雑です。以下にその「複雑な治療工程」をすべて説明します。(実際の工程は口腔内の状況により異なる場合があることをご承知おきください。)

また、初診時の検査・カウンセリングの流れはこちらで詳細を説明しています。併せてご確認ください。

-

STEP1術前検査~インプラント埋入

- 来院回数

- 2~5回程度

- 期間

- 2週間~7か月

治療は「検査」からはじまります。ここではその「検査」から「インプラント埋入」までの工程について説明します。

-

1カウンセリング

悩みを伺い、治療プラン等をご説明します。また、被せ物の色や形の目標・ご要望を伺います。

2CT検査

インプラント治療において最優先すべきは安全性です。インプラントを埋め込む顎の骨には太い血管や神経が通っていますが、これらを万が一にも傷つけないよう慎重をきさなければいけません。そこでCT撮影を事前におこない、血管や神経の場所を正しく把握しておくわけです。CT検査では顎の骨の形状・厚さも計測し、インプラントを固定できる十分な骨量があるかも確認します。

3噛み合わせ・虫歯・歯周病検査

口腔内もしっかり検査します。噛み合わせの状態がどうなっているか、治療箇所の周囲に虫歯や歯周病がないか、細かくチェックしていきます。

これらの検査結果を総合的に判断し、治療計画を立てていきます。もし虫歯や歯周病があるようでしたら、先にその治療もおこないます。当院ではそうした事前治療も他院に任せることなく自院でしっかりおこなっています。

-

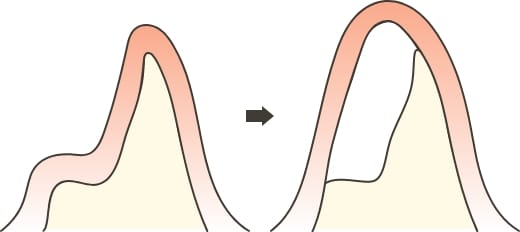

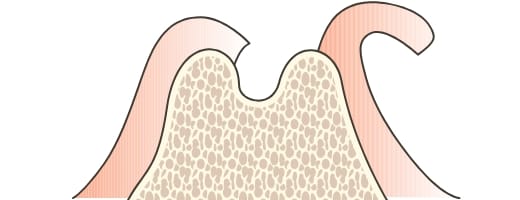

インプラントを埋め込む前に…

インプラントとは顎の骨(歯槽骨といいます)に埋め込むものです。ですから、もしその顎の骨の量が少ない場合は治療をおこなうことができません。そのような場合は、インプラント治療に先行して「歯槽骨再生治療」という治療をおこない顎の骨量を増やします。(あるいは抜歯時に予防的におこない、抜歯後の骨量減少を事前に防ぎます。)

歯槽骨再生治療はいくつかの術式があります。患者さんの歯槽骨(顎の骨)の状態に合わせ、適切な術式を選択します。治療のタイミングは、インプラントの埋入前に別日でおこなうこともあれば、インプラントの埋入時に同時におこなう場合もあり様々です。

-

検査・診察、事前治療が無事終わったら、次はインプラントの埋入です。検査日とは別日に改めてお越しいただき処置をおこなっていきます。

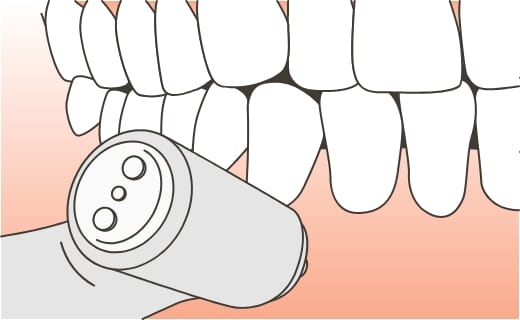

1歯茎の表面麻酔

処置当日、まずはインプラントを埋め込む部分の歯茎にシリジェットという機械で表面麻酔を施します。表面麻酔を注射麻酔に先立っておこなうことで、注射麻酔時の痛みをほとんど感じることがありません。

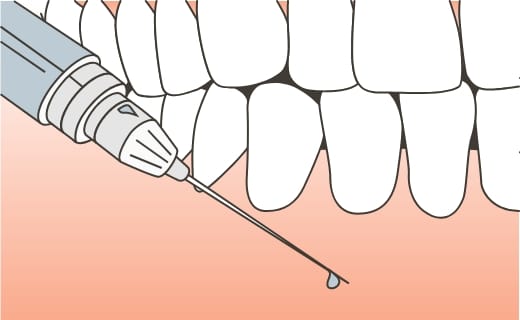

表面麻酔をすることで、その後におこなう注射麻酔の痛みをできる限り抑えます。 2注射麻酔

表面麻酔がしっかり効いてきたら、次は注射麻酔です。処置をおこなう部分の歯茎にしっかり麻酔をかけていきます。

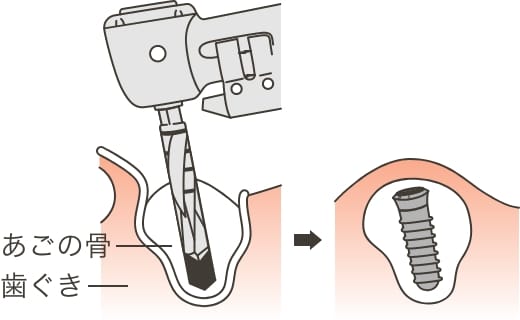

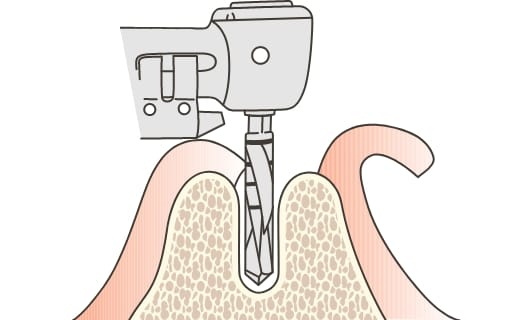

先に表面麻酔をしているため、針を刺すときのチクっとした痛みもほとんど感じません。 3歯茎を切開し、インプラントを埋め込む

麻酔が効いたら歯茎を切開していきます。

続いて顎の骨(歯槽骨)にインプラントを埋め込む穴をあけていきます。顎の骨の中や周囲にはたくさんの神経や血管が通っていますが、これらの組織を傷つけないよう慎重に骨を掘削していかなければいけません。そこで、まずは「バリオサージ」という超音波ドリルで所定の深さまで穴をあけていきます。この機械は骨は削れるが歯ぐきや粘膜を破くことがない機械です。次に歯科用のドリルで最初にあけた穴を広げていきます。最初にあけた穴以上の深さに削ることはないので、神経・血管を傷付けることはありません。

超音波振動で骨組織を削る先進機器「バリオサージ」。骨のような硬い組織は削れるけれど、血管・神経などの軟組織は傷つけにくいという特性を持つ手術器具です。神経損傷・血管損傷のリスクを最小限に抑えるために欠かせない道具です。

バリオサージで空けた穴を慎重に広げていきます。 穴をあけた顎の骨(歯槽骨)にインプラントを埋めていきます。埋入角度や深さに気を付けながら慎重に埋めていきます。

インプラントの埋め込み処置は時間との戦いです。歯茎切開後の「歯槽骨が空気に触れている時間」が短ければ短いほど、術後のインプラントと骨との接着が良くなります。逆に処置に時間をかけすぎるとインプラントが骨にうまく接着せず、早期のインプラント脱落の要因になってしまいます。

“事故を起こさないように慎重に”、でも“素早く”。この相反する2つの両立は熟練のなせる業であり、インプラント医の腕の見せ所です。

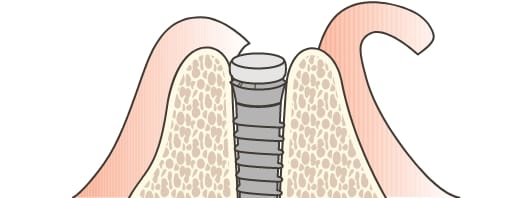

インプラントを埋め終わったら、埋め込んだインプラントの頭の部分にフタをしておきます。

インプラントの頭にフタをつけておきます。フタをしておかないと、インプラントの固着期間に再生した顎の骨や歯茎が入り込んでしまいます。 4切開した歯茎を縫合して元に戻す

インプラントを埋め終わったら切開した歯茎を縫合します。縫合が終わったらインプラントの埋め込み手術は終了です。手術全体の所要時間は1本あたりおおよそ30分程度です。

5仮歯を作って接着する(仮歯1回目)

埋め込んだインプラントが顎の骨にしっかり固着するまでにおおよそ3~6か月かかります(下顎で2~4か月、上顎で4~6か月)。インプラントが骨に固着するまでは、被せ物をインプラント上部に「はめる」ことはできません。噛んだときの負荷でインプラントが脱落するリスクがあるからです。

とはいえ固着を待つまでの3~6か月もの間、“歯がない状態”でいることはあまりよろしくありません。見た目も良くないですし、(歯がないことにより)歯並びが歪んできてしまうからです。そこで、骨結合期間専用の仮歯を作ります。

インプラントの固着期間に用いる仮歯。埋め込んだインプラントの上部に「はめる」ことはできないので、両隣の歯に接着剤で固定します。

仮歯は見た目が美しいジルコニアセラミックか、見た目それなりのプラスチック製(レジンと言います)から選ぶことができます。

通常仮歯は当日装着してお帰りいただけますが、患者さんがより仮歯にこだわる場合は製作に数日かかることがあります。その場合は別の日に仮歯セットのためご来院いただきます。

どれが仮歯かわかりますか?正解は上顎の犬歯です。「なるべく自然な見た目にしてほしい」とのオーダーでしたので、汚れ具合も周囲の歯に合わせています。仮歯の「羽部分」を両隣の歯に接着しているんですが、その羽も目立たないように仕上げています(どこが羽かわかりますか?)。 仮歯を着けおわったらこの日の診療は終わりです。次の来院は1週間後、抜糸です。

-

STEP2インプラントの骨結合期間

- 来院回数

- 2回

- 期間

- 2~6か月

STEP1で埋めこんだインプラントは、しっかり顎の骨にくっついていません。ですからまだ被せ物をインプラントに乗せることができません。骨に固着するまでの期間は仮歯を着けて待つことになります(下顎で2~4か月、上顎で4~6か月です)。この間の来院回数はおおよそ2回です。

-

1抜糸

一次処置の約1週間後、再度来院いただきます。炎症などの問題が起きていなければ抜糸します。この日の診療は抜糸だけで終了です。次回来院は3~4週間後、レントゲン検査です。

-

1レントゲン検査

レントゲン検査をおこない、インプラント固着状況をチェックします。

埋入したインプラントがうまく骨に固着しないことがあります。理由は喫煙など様々です。そうした前兆がないかをチェックし、治療計画の修正に役立てます。インプラント治療をより安全に進め、そしてインプラントをより長持ちさせるため、こうしたこまめなチェックは大切だと考えています。 この日の診療もレントゲン検査だけで終わりです。何も問題がなければ次の診療は2~5か月後、「頭出し処置」と「ペリオテスト」です。

-

STEP3頭出し処置

- 来院回数

- 2回

- 期間

- 17日程度

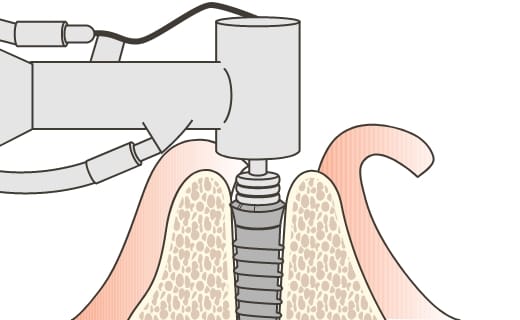

インプラント埋入から3~6か月が経ち、骨にしっかり固着しました。次はインプラントの頭を歯茎から出す処置をおこないます。

-

インプラントが歯槽骨にしっかり固着したら(下顎で2~4か月後、上顎で4~6か月後)、次は「頭出し」という処置をおこないます。埋め込んだインプラントの頭の部分を歯茎から露出させる処置です。今回の処置はレーザーを使って切開を伴う外科処置です。

1麻酔

インプラントを埋め込んだところの歯茎にしっかり麻酔をかけます。前回の処置時と同様シリジェットで表面麻酔を施し、表面麻酔が効いてきたところで注射麻酔をおこなっていきます。

2仮歯を取り外す

麻酔がしっかり効いたら、インプラント埋入処置後に装着した仮歯を外します。(この外した仮歯はもう使いません。)

3レーザーメスで歯茎を小さく切開する

インプラントを覆っている歯茎をレーザーメス(YAGレーザーといいます)で小さく切開します。

この工程ではメスを極力使いません。「Erwin AdvErl EVO(アーウィンアドベール)」というYAGレーザー機器を使います。…といっても何のことかさっぱりですよね。YAGレーザーはいわゆる「レーザーメス」のようなもので、切開しながら止血できる優れものです。この機器を用いることで切開部を縫合する必要がなくなり、術後の痛みや縫合糸による不快感を最低限に抑えることができます。

ちなみにこのアーウィンアドベール、歯周病治療や根管治療(歯の根っこの治療)、歯茎の黒ずみ除去や小さな虫歯の治療にも使える万能機器です。

歯茎を切開すると、インプラントは再生した歯槽骨で覆われています。 4インプラントを覆っている歯槽骨を除去する

歯茎を切開しても埋め込んだインプラントが見えない場合があります。実は骨結合期間に顎の骨が再生し、インプラント上部を覆ってしまっているのです。この余計な歯槽骨をドリルで丁寧に削り、インプラント上部を露出させます。

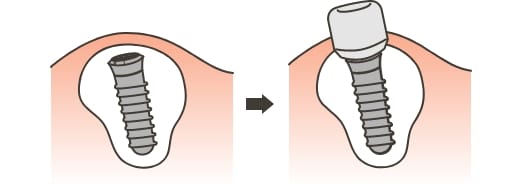

5インプラントにはめた蓋を付け替える

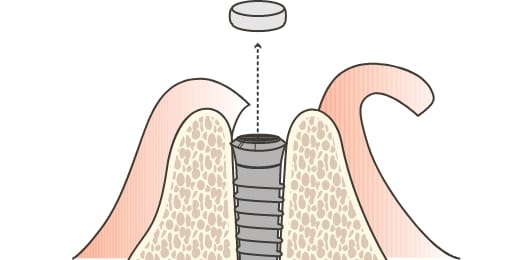

余計な骨を削ると、インプラントの蓋が出てきます。インプラント埋入処置の最後に被せた蓋です。この蓋を外します。

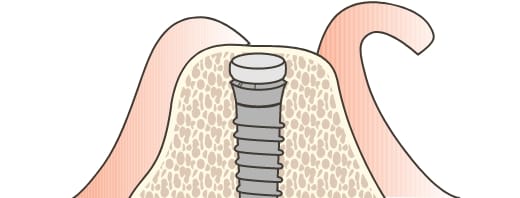

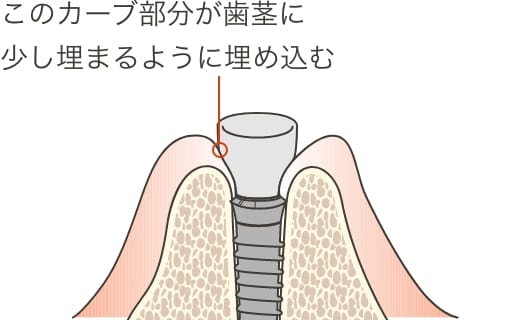

この蓋を外す。 蓋を外したら、そこに「ヒーリングアバットメント」という形が違う蓋を付けます。このヒーリングアバットメントはすり鉢のような形をしており、上の方にいくほど外周が大きくなっています。このヒーリングアバットメントを歯茎より少し飛び出すようにセットします。(この一連の処置のことを「頭出し処置」と言います。)

ヒーリングアバットメントはすり鉢の形をしており、上の方にいくほど外周が大きくなっています。これをインプラントにセットすると、歯茎は徐々にヒーリングアバットメントを覆うように再生していきます。そして歯茎は、治療の最後にセットする被せ物の外周形状に徐々に近づいていくわけです。

またヒーリングアバットメントを埋め込むときは、「ヒーリングアバットメントのカーブ部分が歯茎に少し埋まるように」埋め込むことが大事です。このカーブ分より飛び出た歯茎が、後に被せ物と歯茎の境い目の審美性に大きな影響を与えます。

6インプラントの固着状況を確認する

ヒーリングアバットメントを設置したら、ペリオテストという振動発生器を使ってインプラントが骨にしっかりくっついているかを調べます。

ペリオテストは歯の動揺度を測定する機器です。4秒間で16回インプラントの蓋を打診し、返ってくる振動を測定してインプラントの固着状況を確認します。 7新しい仮歯を作って着ける(仮歯2回目)

インプラント埋入時に作った仮歯は使えません。インプラント上部の蓋が大きくなったことではめられなくなってしまったからです。そこで新しい仮歯をつくります。

仮歯を着けたらこの日の治療は終了です。次は一週間後、歯茎の傷が綺麗になったころにご来院いただきます。

-

STEP4歯茎の審美形成

- 来院回数

- 3回

- 期間

- 3~7週間程度

治療も終盤です。STEP4では、実際の歯の形に合うように歯茎の形状を美しく整えていきます。

-

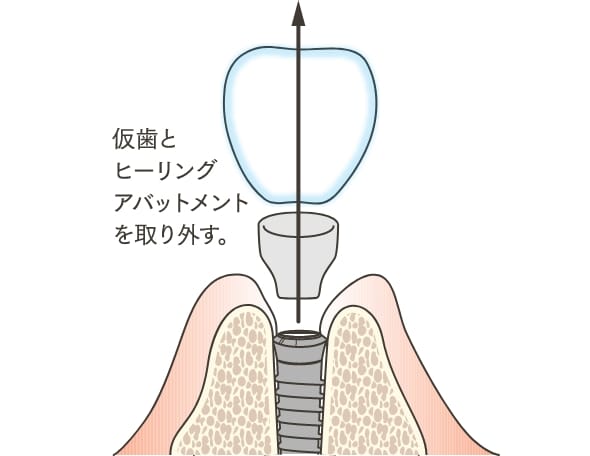

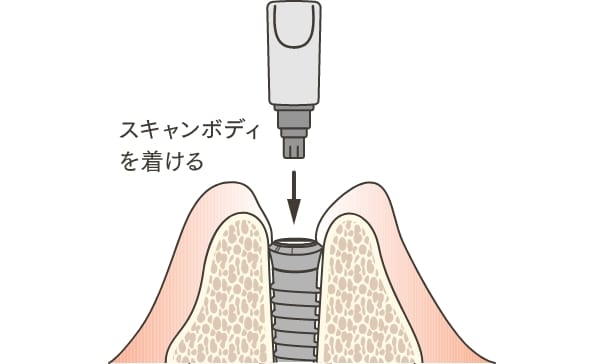

1蓋を外してスキャンボディを着ける

まずは前回診療時につけた「仮歯」と「ヒーリングアバットメント(大き目の蓋)」を外します。そしてそこに「スキャンボディという特殊な蓋をつけます。

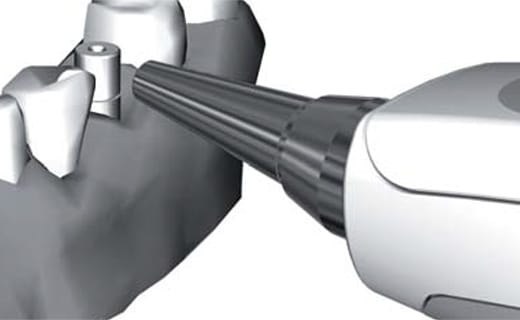

2スキャンボディの三次元印象を採る

次に、スキャンボディを装着した状態で光学スキャンし、三次元印象を採ります。この印象によって、埋入したインプラントの深さ・角度を正確に測定します。

(診療終了後、スキャンで得たデータをもとに、次回診療時に歯にセットする「被せ物」とその「土台(カスタムヒーリングアバットメント)」を作成します。)

スキャンボディとは?

スキャンボディを装着した状態。

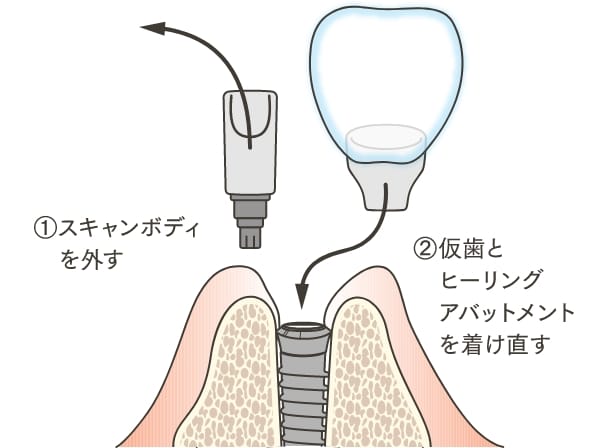

手前に見えている「切り込み位置」と歯茎から「スキャンボディの長さ」を3次元的に得ることで、埋入インプラントの角度と深さを正確に計測します。3ヒーリングアバットメントを装着しなおす

スキャンボディ計測のために一度外した「仮歯」と「ヒーリングアバットメント」を装着し直します。

この日の診療は以上で終了です。次回は1~3週間後にご来院いただきます。

-

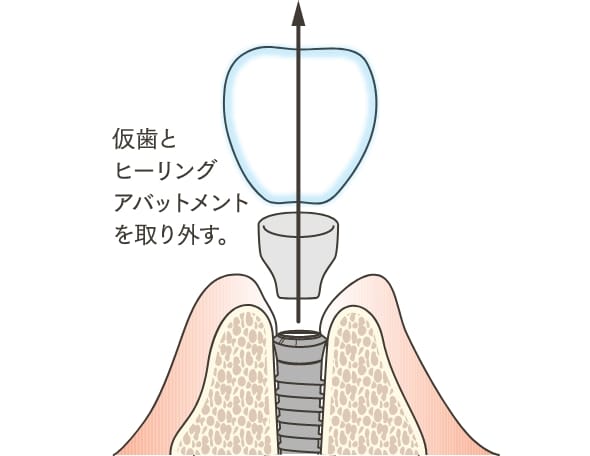

1仮歯とヒーリングアバットメントを外す

まずは仮歯とヒーリングアバットメントを取り外します。

2歯茎の形状を整える

ヒーリングアバットメントを取り外したら、次は歯茎の形状を美しく整えていきます。

ここで用いるのが、「カスタムヒーリングアバットメント」という歯茎の審美形成のための専用土台です。

カスタムヒーリングアバットメントとは?

カスタムヒーリングアバットメントとは、歯茎の形状を美しく整えるために私が考案した土台です。

これまで装着していたヒーリングアバットメントとは形状が違います。縁下(歯茎の内側)の形状が「実際装着予定の歯と同じ形状」をしています。

カスタムヒーリングアバットメントの形状は、最終的に装着する被せ物の縁下(えんか・歯茎の内側)と同じ形をしています。

このカスタムヒーリングアバットメントをインプラントにセットしながら余分な歯肉を切除し、歯茎を美しく整えていきます。

(この処置は私が考案したもので、他院ではおこなっていません。)

3仮歯をセットする

歯肉の処置が終わったら、ヒーリングアバットメントと仮歯をねじ止めして固定します。

今回の診療は以上です。次回診療は歯茎の傷が治ったころ、1~3週間後です。

-

前回の処置から1~3週間が経ち、処置した歯茎が治癒してきました。そろそろ治療も大詰めです。ジルコニアセラミックの最終補綴物(被せ物)の製作に取り掛かるため、再度スキャンボディの印象採りをおこないます。

1カスタムヒーリングアバットメントを外す

仮歯とカスタムヒーリングアバットメントを取り外します。

2スキャンボディの三次元印象採取

スキャンボディを取り付けて光学スキャンします。この際、歯茎の形状データも併せて取得します。

計測データは、歯茎の内側にぴったり収まる最終補綴物(被せ物)を設計するために使用します。

3仮歯を再装着する

スキャンボディの印象採取のために取り外した仮歯とカスタムヒーリングアバットメントを着けて元に戻します。

この日の診療はこれで終了です。次回は最終補綴物(被せ物)ができあがる2週間後ころにご来院いただきます。

-

STEP5被せ物のセット

- 来院回数

- 2回

- 期間

- 3週間程度

前工程でセットした仮歯のおかげで、歯茎がしっかり形成され美しくなりました。この状態で歯茎の型を取り、最終補綴物(被せ物)を作ってセットします。来院回数は2回です。

-

1仮歯を外す

まずは仮歯を外します。

2口腔内スキャナーで型取りする

仮歯を外したら、綺麗になった歯茎の型を取ります。口腔内スキャナーで素早く正確にスキャンしていきます。

3被せ物を作り、仮装着する

スキャンしたデータを元に、綺麗になった歯茎にピッタリ合う被せ物を作ります。

被せ物が完成したら、さっそく土台にセットします。この段階では仮着けです。1週間ほど試用いただき、形・色味・噛み合わせをしっかり確認してください。次回来院時に修正のご希望を伺います。今回の診療はこれで終了です。

-

1使用感を伺い、必要があれば修正する

使用感を伺い、形・色味・噛み合わせなどにご不満やご要望がないかを確認します。

もしご要望があれば修正します。その場で修正できる場合もありますが、ゼロから被せ物を作り直す場合もあります。その場合は日数をいただく場合もあります。

2本接着する

問題なければ歯を本接着します。

以上でインプラント治療は終了です。

ここから先はメンテナンスです。インプラントを長持ちさせられるよう、定期的に検診やクリーニングを受けてください。

インプラント治療の費用

-

インプラント治療の治療費構成

インプラント治療に必要な治療費は、以下❶❷❸の合計金額で決定します。(別途、虫歯・歯周病等の治療費が必要になる場合があります。)

- ❶インプラント治療の本体料金

- 選ぶ素材によって変動。420,000円~828,000円

- ❷歯槽骨再生治療の費用(必要な場合のみ発生)

- 術式により異なる。33,000円~132,000円

- ❸仮歯費用

- 選ぶ素材により異なる。無料~33,000円

- ※上記は1本あたりの費用で、仮歯は3本分費用がかかります。

治療費=❶+❷+❸×最大3本分総額:420,000円~993,000円

(1本あたり)月額:5,700円~

(1本あたり)それでは順に個別の費用について説明します。

1インプラント治療の本体料金

インプラント治療の本体料金(1歯あたり)は、治療に用いる「被せ物」と「土台」にどんな素材を選択するかで変わってきます。

治療に用いるパーツの素材選択肢

-

- 被せ物(上部構造)…

- ジルコニアセラミック(ディスクグラデーション) or

ジルコニアセラミック(ステイン法)or

ジルコニアセラミック(レイヤリング法)

-

- 土台(アバットメント)…

- チタン or ジルコニア

選択素材別の本体料金一覧

-

A被せ物ジルコニアセラミック

(ディスクグラデーション)土台チタン420,000円(税込) -

B被せ物ジルコニアセラミック

(ディスクグラデーション)土台ジルコニア550,000円(税込) -

C被せ物ジルコニアセラミック

(ステイン法)土台ジルコニア720,000円(税込) -

D被せ物ジルコニアセラミック

(レイヤリング法)土台ジルコニア828,000円(税込)

2歯槽骨再生治療の費用

インプラントは「歯槽骨に人工歯根を埋め込む治療」です。歯槽骨に十分な厚みや幅がなければ施術できません。そのような場合は、歯槽骨を増やす「歯槽骨再生治療」をおこなうことになり、別途費用がかかります。

歯槽骨再生治療の費用(必要な場合のみ発生)

-

Aサイナスリフト※1歯あたりS88,000円(税込)M132,000円(税込)

-

Bソケットリフト※1歯あたり33,000円(税込)

-

CGBR(骨誘導再生法)S60,000円(税込)M80,000円(税込)

-

Dソケットプリザベーション33,000円(税込)

3仮歯費用

インプラント治療では、治療完了までに仮歯を3回作る必要があります。この際おつくりする仮歯の費用は選択する素材によって変わってきます。(仮歯はインプラントを埋入する一次処置の際に必要になります)

仮歯の料金一覧(仮歯1本あたり)

-

A仮歯レジン(白いプラスチック)0円(税込)

-

B仮歯ジルコニアセラミック33,000円(税込)

別途虫歯などの治療費がかかる場合があります

周囲に虫歯や歯周病があり治療が必要な場合、所定の保険費用がかかります。費用はお口の状態によって変わります。カウンセリング時にご相談ください。

治療時・術後の痛み

局所麻酔をして処置をおこないますので、術中に痛みはほとんどありません。術後に麻酔が切れると痛みが現れますが、処方された痛み止めを飲めばほとんどおさまります。痛みや腫れは1週間程度で落ち着いてきます。

当院の保証期間・保証内容

インプラントの保証期間は15年です。

インプラントが脱落した際、保証期間内であれば再手術が無料です。(ただし、被せ物の保証期間は各素材の保証期間に準じます。保証期間外の場合は被せ物費用が別途必要になります。)

被せ物は1年未満であれば破損時に無料で再治療します。1年以上3年未満は11,000円にて再治療します。3年以上は全額負担となります。

※各保証は当院の指定した定期検診を受診されて、再度のオペ時に全身状態の良好な方が保証の対象となります。

※ご注意: 喫煙者は保証対象外となります。ご了承ください。

インプラント治療の副作用とリスク

インプラント治療には以下に挙げるリスクがあります。カウンセリング時に詳しくご説明します。

1出血・腫れ

インプラントの埋入処置や頭出し処置の後、出血や腫れが生じることがあります。これらは時間の経過とともにおさまっていきます。

2神経麻痺

手術中にドリルやインプラントで神経を傷つけたり圧迫することにより、神経麻痺がおこるリスクがあります。神経麻痺がおこると、唇や頬がしびれたり、感覚が鈍くなったりします。

3血管損傷

手術中にドリルやインプラントで血管を傷つけることにより多量の出血が起こるリスクがあります。

4インプラントの動揺・脱落

埋め込んだインプラントが顎の骨に固着せず、動揺・脱落することがあります。原因は、顎の骨をドリルで削る際に生じる摩擦熱による骨壊死、喫煙や骨粗鬆症など様々です。

当院のリスク対策

当院では前述したリスク・副作用を最小限に抑えるため、以下の対策を徹底しています。

1CTで血管位置・神経位置を確認する

事前にCT検査をおこない、血管位置・神経位置を確認しています。手術中も画面で確認しながら安全に努めています。

2歯槽骨の状態を事前に確認する

顎の骨の厚さや幅、骨密度などをCT等で事前に調べます。そのデータを元に最も安全に進められる治療プランを検討しています。

3歯槽骨の掘削に超音波ドリルを使う

インプラント埋入前に歯槽骨を削るとき、少しでも危険がある箇所は超音波ドリルを使います。軟組織を傷つけるリスクが低い超音波ドリルで、神経・血管の損傷リスクを極限まで抑えています。

4噛み合わせを事前に確認する

噛んだときの負荷はインプラントの脱落要因のひとつです。過度な負担がインプラントにかからないよう、事前にしっかり噛み合わせを確認し、適切に被せ物を設計するよう心掛けています。

5必要な治療は事前におこなう

歯周病などの病気は治療後の脱落要因のひとつです。事前にこれらをしっかり治療します。